Léon Nikolaïevitch Tolstoï (1821 - 1910) grand à la fois comme écrivain et comme penseur. Il est le fondateur du concept de non-violence. Son enseignement s'appelait le tolstoïsme. L'essence de cette doctrine se reflétait dans nombre de ses œuvres. Tolstoï a aussi ses propres écrits philosophiques : « Confession », « Quelle est ma foi ? », « Le chemin de la vie », etc.

Tolstoï avec un grand pouvoir de condamnation morale critiqué les institutions de l'État, la justice, l'économie. Cependant, cette critique a été controversée. Il a nié la révolution comme méthode de résolution des problèmes sociaux. Les historiens de la philosophie estiment qu' « incorporant certains éléments du socialisme (le désir de créer une auberge de paysans libres et égaux sur le site de la propriété foncière et d'un État policier), l'enseignement de Tolstoï idéalisait en même temps l'ordre de vie patriarcal et considérait le processus historique du point de vue des concepts "éternels", "originaux" de la conscience morale et religieuse de l'humanité".

Tolstoï croyait que se débarrasser de la violence, qui maintient monde moderne, éventuellement sur la voie de la non-résistance au mal par la violence, sur la base d'un rejet total de toute lutte, ainsi que sur la base de l'amélioration morale de chacun. Il a souligné : "Seule la non-résistance au mal par la violence conduit l'humanité à remplacer la loi de la violence par la loi de l'amour."

Le pouvoir de penser est mauvais, Tolstoï est venu à la négation de l'Etat. Mais l'abolition de l'État, selon lui, ne devrait pas être réalisée par la violence, mais par l'évitement pacifique et passif des membres de la société de tout devoir et poste de l'État, de la participation à activité politique. Les idées de Tolstoï avaient une large diffusion. Ils ont été simultanément critiqués par la droite et par la gauche. À droite, Tolstoï a été critiqué pour sa critique de l'Église. À gauche - pour la propagande de l'obéissance patiente aux autorités. Critiquant L. N. Tolstoï par la gauche, V. I. Lénine a trouvé des contradictions «criantes» dans la philosophie de l'écrivain. Ainsi, dans l'ouvrage « Léon Tolstoï comme miroir de la révolution russe », Lénine note que Tolstoï « D'une part, la critique impitoyable de l'exploitation capitaliste, de la pauvreté, de la sauvagerie et des tourments des masses laborieuses ; d'autre part, la prédication insensée de la « non-résistance au mal » par la violence. »

Les idées de Tolstoï pendant la révolution, ils ont été condamnés par les révolutionnaires, car ils s'adressaient à tous, y compris à eux-mêmes. En même temps, tout en manifestant la violence révolutionnaire à l'égard de ceux qui résistaient aux transformations révolutionnaires, les révolutionnaires eux-mêmes, souillés de sang étranger, souhaitaient que la violence ne se manifestât pas à leur égard. A cet égard, il n'est pas surprenant que moins de dix ans après la révolution, la publication des œuvres complètes de Léon Tolstoï ait été entreprise. Objectivement, les idées de Tolstoï ont contribué au désarmement de ceux qui ont été soumis à la violence révolutionnaire.

Cependant, il n'est guère légitime de condamner l'écrivain pour cela. De nombreuses personnes ont connu l'influence bénéfique des idées de Tolstoï. Parmi les adeptes des enseignements de l'écrivain-philosophe se trouvait Mahatma Gandhi. Parmi les admirateurs de son talent figurait l'écrivain américain WE Howells, qui écrivait : « Tolstoï est le plus grand écrivain de tous les temps, ne serait-ce que parce que son œuvre est plus que d'autres imprégnée de l'esprit de bonté, et lui-même ne nie jamais l'unité de sa conscience et son art."

Page actuelle : 1 (le livre total compte 7 pages)

Police de caractère:

100% +

Lév Nikolaïevitch Tolstoï

Enseignement chrétien

Avant-propos

J'ai vécu jusqu'à 50 ans, pensant que la vie d'une personne, qui passe de la naissance à la mort, est toute sa vie et que donc le but d'une personne est le bonheur dans cette vie mortelle, et j'ai essayé d'obtenir ce bonheur, mais plus je vivais, plus il devenait évident que ce bonheur n'existe pas et ne peut pas être. Le bonheur que je cherchais ne m'a pas été donné ; le même, que j'ai réalisé, a immédiatement cessé d'être le bonheur. Les malheurs sont devenus de plus en plus nombreux et l'inévitabilité de la mort est devenue de plus en plus évidente, et j'ai réalisé qu'après cette vie insignifiante et malheureuse, rien ne m'attend que la souffrance, la maladie, la vieillesse et la destruction. Je me suis demandé : pourquoi est-ce ? et n'a reçu aucune réponse. Et il tomba dans le désespoir. Ce que certains m'ont dit, et dans lequel j'essayais moi-même parfois de m'assurer qu'il ne fallait pas seulement souhaiter le bonheur à soi, mais aux autres, aux proches et à tous, ne me satisfaisait pas, d'abord, parce que je pouvais pas sincèrement, ainsi que vous-même, pour souhaiter le bonheur aux autres; ensuite, et surtout, parce que d'autres personnes, tout comme moi, étaient vouées au malheur et à la mort. Et donc tous mes efforts pour leur bien ont été vains. Je suis devenu désespéré. Mais ensuite j'ai pensé que mon désespoir pouvait venir du fait que je suis une personne spéciale, que les autres savent pourquoi ils vivent, et donc ne désespèrent pas. Et j'ai commencé à observer d'autres personnes, mais d'autres personnes, tout comme moi, ne savaient pas pourquoi elles vivaient. Certains essayaient par la vanité de la vie de noyer cette ignorance, tandis que d'autres s'assuraient et assuraient d'autres qu'ils croyaient en diverses croyances qui leur avaient été inculquées dès l'enfance ; mais c'était impossible de croire en ce en quoi ils croyaient, c'était tellement stupide. Et beaucoup d'entre eux, me sembla-t-il, faisaient seulement semblant de croire, mais au fond ils ne croyaient pas. Je ne pouvais plus continuer à m'agiter : aucune agitation ne cachait la question qui m'était constamment posée ; et ne pouvais pas non plus recommencer à croire en la foi qui m'avait été enseignée depuis l'enfance et qui, quand j'ai mûri dans l'esprit, s'est détachée d'elle-même de moi. Mais plus j'étudiais, plus je devenais convaincu qu'il ne pouvait y avoir de vérité ici, qu'il n'y avait que de l'hypocrisie et des types égoïstes de trompeurs et de démence, d'entêtement et de peur des trompés. Sans parler des contradictions internes de cet enseignement, sa bassesse, sa cruauté, reconnaître Dieu punissant les gens d'un tourment éternel, la principale chose qui ne me permettait pas de croire en cet enseignement était que je savais qu'à côté de cet enseignement chrétien orthodoxe, qui affirmait que c'était un en vérité, il y avait un autre chrétien catholique, un troisième luthérien, un quatrième réformé, et tous les divers enseignements chrétiens, dont chacun prétendait qu'il était en vérité ; Je savais aussi qu'à côté de ces enseignements chrétiens, il y avait aussi des enseignements religieux non chrétiens du bouddhisme, du brahmanisme, du mahométisme, du confucianisme, etc. qui de la même manière ne considèrent qu'eux-mêmes comme étant vrais, tandis que tous les autres enseignements sont des illusions.

Et je ne pouvais revenir ni à la foi qu'on m'avait enseignée depuis l'enfance, ni croire en aucune de celles que les autres peuples professaient, car dans tous il y avait les mêmes contradictions, absurdités, miracles, niant toutes les autres religions, et surtout , leur tromperie, les exigences d'une confiance aveugle dans leur enseignement. Ainsi, je suis devenu convaincu que dans les religions existantes je ne trouverai pas la solution de ma question et le soulagement de ma souffrance. Mon désespoir était tel que j'étais proche du suicide. Mais alors vint mon salut. Le salut a été que depuis l'enfance j'ai gardé une vague idée que dans l'Evangile il y a une réponse à ma question. Dans cet enseignement, dans l'Évangile, malgré toutes les perversions auxquelles il a été soumis dans l'enseignement de l'Église chrétienne, j'ai senti la vérité. Et, comme dernière tentative, moi, rejetant toutes les interprétations des enseignements de l'Évangile, j'ai commencé à lire les Évangiles et à approfondir leur signification. Et plus je fouillais dans le sens de ce livre, plus je comprenais quelque chose de nouveau, pas du tout comme ce qui est enseigné. églises chrétiennes mais répondre à la question de ma vie. Et, finalement, cette réponse est devenue absolument claire. Et cette réponse était non seulement claire, mais aussi incontestable, premièrement, par le fait qu'elle coïncidait complètement avec les exigences de mon esprit et de mon cœur, et deuxièmement, par le fait que lorsque je l'ai comprise, j'ai vu que cette réponse n'était pas ma l'interprétation exclusive de l'Evangile, comme cela pourrait sembler, n'est même pas exclusivement la révélation du Christ, mais que cette même réponse à la question de la vie a été plus ou moins clairement exprimée par tous les meilleurs de l'humanité avant et après l'Evangile, en commençant par Moïse, Isaïe, Confucius, les anciens les Grecs, Bouddha, Socrate, et jusqu'à Pascal, Spinoza, Fichte, Feuerbach, et tous ceux, gens souvent imperceptibles et infâmes, qui sincèrement, sans enseignements pris sur la foi, pensaient et parlaient sur le sens de la vie. Ainsi, dans la connaissance de la vérité que j'ai glanée dans les Évangiles, non seulement je n'étais pas seul, mais j'étais avec tout le monde Les meilleurs gens le passé et notre temps. Et je me suis établi dans cette vérité, je me suis calmé et j'ai vécu joyeusement après ces 20 années de ma vie et j'ai joyeusement approché la mort. Et cette réponse au sens de ma vie, qui m'a donné une paix et une joie de vivre complètes, je veux la transmettre aux gens. Je me tiens selon mon âge et mon état de santé avec un pied dans le cercueil, et donc les considérations humaines ne comptent pas pour moi, et si elles comptaient, je sais que cette déclaration de ma foi non seulement ne contribuera pas à mon bien-être , ni la bonne opinion des gens sur moi; mais, au contraire, elle ne peut qu'irriter et contrarier à la fois les incroyants qui me demandent des écrits littéraires, et ne raisonnant pas sur la foi, et les croyants qui s'indignent de tous mes écrits religieux et me les grondent. De plus, selon toute vraisemblance, cette écriture ne sera connue des gens qu'après ma mort. Et donc, ce n'est pas l'avidité, ni la renommée, ni les considérations mondaines qui me poussent à ce que je fais, mais seulement la peur de ne pas accomplir ce que celui qui m'a envoyé dans ce monde veut de moi, vers lequel j'attends à chaque heure mon retour. . Et donc, je demande à tous ceux qui liront ceci de lire et de comprendre mes écrits, rejetant, comme moi, toutes considérations profanes, n'ayant à l'esprit que ce principe éternel de vérité et de bonté, par la volonté duquel nous sommes venus au monde, et très bientôt, en tant qu'êtres corporels, nous en disparaîtrons, et sans hâte ni irritation comprendre et discuter ce que je dis, et, en cas de désaccord, non avec mépris et haine, mais avec regret et amour, corrigez-moi ; en cas d'accord avec moi, rappelez-vous que si je dis la vérité, alors cette vérité n'est pas la mienne, mais celle de Dieu, et que ce n'est que par hasard qu'une partie en passe par moi, tout comme elle passe par chacun de nous quand on connaît la vérité et le transmettre.

1. Anciennes croyances

1. Toujours, depuis les temps les plus anciens, les gens ont ressenti la pauvreté, la fragilité et le non-sens de leur existence et ont cherché le salut de cette pauvreté, de cette fragilité et de ce non-sens dans la foi en Dieu ou en des Dieux, qui pouvaient les sauver de divers troubles de cette vie et en la vie future leur donnerait le bien qu'ils désiraient et ne pouvaient pas recevoir dans cette vie. 2. Et donc, depuis les temps anciens parmi différents peuples il y avait aussi divers prédicateurs qui enseignaient aux gens quel genre de Dieu ou de ces dieux qui peuvent sauver les gens, et ce qu'il fallait faire pour plaire à ce Dieu ou à ces dieux, afin de recevoir une récompense dans cette vie ou dans la vie future. 3. Certains enseignements religieux enseignaient que ce Dieu est le soleil et qu'il est personnifié dans divers animaux ; d'autres enseignaient que les dieux sont le ciel et la terre ; d'autres encore enseignaient que Dieu créa le monde et choisit un peuple bien-aimé parmi tous les peuples ; le quatrième enseignait qu'il y a plusieurs dieux et qu'ils participent aux affaires des gens ; le cinquième a enseigné que Dieu, ayant pris la forme d'un homme, est descendu sur la terre. Et tous ces maîtres, mêlant le vrai au faux, exigeaient des gens, en plus de s'abstenir d'actes considérés comme mauvais, et d'accomplir des actes considérés comme bons, aussi des sacrements, et des sacrifices, et des prières, qui, plus que toute autre chose, étaient censées assurer aux gens leur bien dans ce monde et dans l'avenir.

2. L'insuffisance des anciennes croyances

1. Mais plus les gens vivaient, moins ces croyances satisfaisaient aux exigences de l'âme humaine. 2. Les gens ont vu, premièrement, que le bonheur en ce monde, auquel ils aspiraient, n'était pas atteint, malgré l'accomplissement des exigences de Dieu ou des Dieux. 3. Deuxièmement, à la suite de la diffusion de l'illumination, la confiance dans ce que les enseignants religieux ont prêché sur Dieu, sur la vie future et sur les récompenses qu'elle contient, ne coïncidant pas avec les concepts clarifiés du monde, affaiblis et affaiblis. 4. Si auparavant les gens pouvaient librement croire que Dieu a créé le monde il y a 6 000 ans, que la terre est le centre de l'univers, qu'il y a un enfer sous terre, que Dieu est descendu sur terre puis a volé au ciel, etc., maintenant cela ne peut pas être cru, parce que les gens savent avec certitude que le monde existe non pas depuis 6 000 ans, mais depuis des centaines de milliers d'années, que la terre n'est pas le centre du monde, mais seulement une très petite planète en comparaison avec d'autres corps célestes, et ils savent que rien ne peut être souterrain, puisque la terre est une boule ; ils savent qu'il est impossible de voler au ciel, car il n'y a pas de ciel, mais seulement la voûte apparente du ciel. 5. Troisièmement, et surtout, la confiance dans ces divers enseignements a été minée par le fait que les gens, entrant en communication plus étroite les uns avec les autres, ont appris que dans chaque pays les enseignants religieux prêchaient leur propre enseignement spécial, reconnaissant l'un des leurs comme vrai, et nie tous les autres. Et les gens, sachant cela, ont naturellement conclu qu'aucun de ces enseignements n'est plus vrai que l'autre, et que par conséquent aucun d'eux ne peut être accepté comme une vérité incontestable et infaillible.

3. La nécessité d'un nouveau dogme, correspondant au degré d'illumination de l'humanité

1. L'impossibilité d'atteindre le bonheur dans cette vie, toute l'illumination croissante de l'humanité et la communication des gens entre eux, à la suite de quoi ils ont appris les croyances des autres peuples, ont affaibli et affaibli la confiance des gens dans les croyances qui leur ont été enseignées. 2. Entre-temps, la nécessité d'expliquer le sens de la vie et de résoudre la contradiction entre le désir de bonheur et de vie, d'une part, et la conscience de plus en plus claire de l'inévitabilité du désastre et de la mort, d'autre part, est devenue de plus en plus urgent. 3. Une personne veut du bien pour elle-même, y voit le sens de sa vie, et plus elle vit, plus elle voit que ce bien lui est impossible ; une personne désire la vie, sa continuation, et voit que lui et tout ce qui existe autour de lui sont voués à une destruction et à une disparition inévitables; une personne a un esprit et cherche une explication raisonnable des phénomènes de la vie et ne trouve aucune explication raisonnable de sa propre vie ou de celle de quelqu'un d'autre. 4. Si dans les temps anciens la conscience de cette contradiction entre la vie humaine, exigeant le bien et sa continuation, et l'inévitabilité de la mort et de la souffrance n'était accessible qu'aux meilleurs esprits, comme Salomon, Bouddha, Socrate, Lao-Tse, etc. , puis plus tard, il est devenu vrai accessible à tous; et donc la résolution de cette contradiction est devenue plus nécessaire que jamais. 5. Et c'est précisément au moment où la résolution de la contradiction entre la recherche du bien et la vie, avec la réalisation de leur impossibilité, est devenue particulièrement douloureusement nécessaire pour l'humanité - elle a été donnée aux gens par l'enseignement chrétien dans sa véritable sens.

4. Quelle est la résolution de la contradiction de la vie et l'explication de son sens, donnée par la doctrine chrétienne dans son vrai sens ?

1. Les croyances anciennes, avec leurs assurances sur l'existence de Dieu - le créateur, la providence et le rédempteur, ont essayé de cacher la contradiction de la vie humaine; L'enseignement chrétien, au contraire, montre aux gens cette contradiction dans toute sa force ; leur montre ce qu'elle doit être, et de la reconnaissance de la contradiction tire sa résolution. La contradiction est la suivante : 2. En effet, d'une part, l'homme est un animal et ne peut cesser d'être un animal tant qu'il vit dans le corps ; d'autre part, c'est un être spirituel qui nie toutes les exigences animales de l'homme. 3. Au premier moment de sa vie, l'homme vit sans savoir qu'il vit, de sorte que ce n'est pas lui-même qui vit, mais à travers lui vit cette force vitale qui vit dans tout ce que nous connaissons. 4. Une personne ne commence à vivre seule que lorsqu'elle sait qu'elle vit. Il sait qu'il vit quand il sait qu'il souhaite le bien pour lui-même et que d'autres êtres le souhaitent. Cette connaissance lui donne l'esprit éveillé en lui. 5. Ayant appris qu'il vit et désire le bien pour lui-même et que d'autres êtres le désirent également, une personne apprend inévitablement que le bien qu'elle désire pour son être individuel lui est inaccessible et qu'au lieu du bien qu'elle désire, d'inévitables souffrances et la mort l'attendent. Il en est de même pour tous les autres êtres. Et il y a une contradiction à laquelle une personne cherche une solution telle que sa vie, telle qu'elle est, ait un sens raisonnable. Il veut que la vie continue d'être ce qu'elle était avant l'éveil de son esprit, c'est-à-dire complètement animale, ou alors qu'elle serait déjà complètement spirituelle. 6. Une personne veut être une bête ou un ange, mais elle ne peut être ni l'un ni l'autre. 7. Et voici la résolution de cette contradiction, qui donne l'enseignement chrétien. Il dit à l'homme qu'il n'est ni une bête ni un ange, mais un ange né d'une bête, un être spirituel né d'un animal. Que tout notre séjour en ce monde n'est rien d'autre que cette naissance.

5. Qu'est-ce que la naissance d'un être spirituel ?

1. Dès qu'une personne s'éveille à la conscience rationnelle, cette conscience lui dit qu'elle désire le bien ; et puisque sa conscience rationnelle s'est éveillée dans son être séparé, il lui semble que son désir du bien se rapporte à son être séparé. 2. Mais cette même conscience rationnelle, qui le montrait lui-même comme un être séparé désirant son propre bien, lui montre aussi que cet être séparé ne correspond pas au désir du bien et de la vie qu'il lui prête, il voit que cet être séparé l'être ne peut avoir ni bien ni vie. 3. "Qu'est-ce que la vraie vie?" il s'interroge et voit que ni lui ni les êtres qui l'entourent n'ont la vraie vie, mais seulement celle qui désire le bien. 4. Et, sachant cela, l'homme cesse de se reconnaître comme son propre être corporel et mortel, séparé des autres, mais reconnaît comme lui-même cet être spirituel, inséparable des autres, et donc non mortel, qui se révèle à lui par son sens rationnel. conscience. C'est la naissance d'un nouvel être spirituel dans l'homme.

6. Quel est l'être qui naît dans l'homme ?

1. L'être révélé à l'homme par sa conscience rationnelle, c'est le désir du bien, c'est le même désir du bien, qui auparavant était le but de sa vie, mais avec cette différence, que le désir du bien de l'ancien étant référé à un être corporel unique séparé et n'était pas conscient de lui-même, le désir actuel du bien est conscient de lui-même et ne se réfère donc pas à quelque chose de séparé, mais à tout ce qui existe. 2. Au premier moment de l'éveil de l'esprit, il semblait à une personne que le désir du bien, dont il est conscient comme lui-même, ne s'applique qu'au corps dans lequel il est enfermé. 3. Mais plus l'esprit devient clair et ferme, plus il devient clair que le véritable être, le vrai moi d'une personne, dès qu'elle prend conscience d'elle-même, n'est pas son corps, qui n'a pas de vraie vie, mais le désir de bien en soi, en d'autres termes - le désir de bien à tout ce qui existe. 4. Le désir du bien de tout ce qui existe est ce qui donne vie à tout ce qui existe, ce que nous appelons Dieu. 5. Si bien que l'être qui se révèle à l'homme par sa conscience, l'être né, est celui qui donne vie à tout ce qui existe, c'est Dieu.

7. Dieu, selon l'enseignement chrétien, connu de l'homme en lui-même

1. Selon les anciens enseignements, pour connaître Dieu, une personne devait croire ce que les autres lui disaient à propos de Dieu, sur la façon dont Dieu aurait créé le monde et les gens, puis s'est montré aux gens ; selon l'enseignement chrétien, une personne connaît directement Dieu par sa conscience en elle-même. 2. En soi, la conscience montre à une personne que l'essence de sa vie est le désir du bien de tout ce qui existe, il y a quelque chose d'inexplicable et d'inexprimable dans les mots, et en même temps le plus proche et le plus compréhensible pour une personne. 3. Le début du désir du bien est apparu chez l'homme d'abord comme la vie de son être animal individuel, puis comme la vie de ces êtres qu'il aimait, puis, depuis que sa conscience rationnelle s'est éveillée en lui, il s'est manifesté comme un désir pour le bien de tout ce qui existe. Le désir du bien de tout ce qui existe est le commencement de toute vie, il y a l'amour, il y a Dieu, comme il est dit dans l'Evangile que Dieu est amour.

8. Dieu, selon l'enseignement chrétien, est connu de l'homme en dehors de lui-même

1. Mais outre Dieu, connaissable, selon l'enseignement chrétien, en lui-même comme un désir du bien de tout ce qui existe - l'amour, - une personne, selon l'enseignement chrétien, le connaît également en dehors de lui-même, - dans tout ce qui existe. 2. Réalisant dans son corps séparé l'essence spirituelle et indivisible de Dieu et voyant la présence du même Dieu dans tous les êtres vivants, une personne ne peut s'empêcher de se demander - pourquoi Dieu, un être spirituel, un et indivisible, s'est-il enfermé dans corps séparés des êtres et dans le corps d'une personne individuelle. 3. Pourquoi l'être spirituel et uni est-il, pour ainsi dire, divisé en lui-même ? Pourquoi l'essence divine est-elle emprisonnée dans les conditions de séparation et de corporalité ? Pourquoi l'immortel est-il enfermé dans le mortel, lié à lui ? 4. Et il ne peut y avoir qu'une seule réponse : il existe une volonté supérieure dont les buts sont inaccessibles à l'homme. Et cette volonté a placé l'homme et tout ce qui existe dans la position où il se trouve. Cette raison, qui pour certaines fins inaccessibles à l'homme, s'est enfermée, le désir du bien de tout ce qui existe - l'amour - dans des êtres séparés du reste du monde - c'est le même Dieu, dont l'homme est conscient en lui-même , connu par l'homme en dehors de lui-même. Ainsi Dieu, selon la doctrine chrétienne, est aussi cette essence de la vie, dont une personne est consciente en elle-même et connaît dans le monde entier comme un désir de bien ; et en même temps la raison pour laquelle cette essence est contenue dans les conditions d'une vie corporelle séparée. Dieu, selon l'enseignement chrétien, est ce père, comme il est dit dans l'Evangile, qui a envoyé son fils semblable dans le monde pour y accomplir sa volonté, le bien de tout ce qui existe.

9. Confirmation de la vérité de la compréhension chrétienne de la vie par la manifestation extérieure de Dieu

1. Dieu se manifeste dans personne raisonnable le désir du bien de tout ce qui existe et dans le monde - dans les êtres individuels, chacun s'efforçant pour son propre bien. 2. Bien qu'on ne sache pas et qu'on ne puisse pas savoir d'une personne pourquoi il était nécessaire qu'un seul être spirituel - Dieu - se manifeste chez une personne rationnelle par le désir du bien de tout ce qui existe et chez les êtres individuels par le désir pour le bien de chacun pour soi, une personne ne peut s'empêcher de voir que les deux convergent vers un objectif défini, accessible et joyeux le plus proche pour une personne. 3. Ce but est révélé à l'homme à la fois par l'observation, et par la tradition, et par le raisonnement. L'observation montre que tout le mouvement dans la vie des gens, pour autant qu'ils le sachent, consistait uniquement dans le fait que des êtres et des gens auparavant séparés et hostiles les uns aux autres sont de plus en plus unis et liés par l'accord et l'interaction. La tradition montre à une personne que tous les sages du monde ont toujours enseigné que l'humanité doit passer de la division à l'unité, comme l'a dit le prophète, que tout le monde doit être enseigné par Dieu, que les lances et les épées doivent être forgées en faucilles et charrues, et, comme le Christ l'a dit, que tous soient un comme je suis un avec le Père. Le raisonnement montre à une personne que le plus grand bien des gens, auquel tous s'efforcent, ne peut être réalisé qu'avec la plus grande unité et le plus grand consentement des gens. 4. Et donc, bien que objectif final la vie du monde et est cachée à l'homme, il sait encore en quoi consiste l'œuvre immédiate de la vie du monde, à laquelle il est appelé à participer ; ce travail est le remplacement de la division et du désaccord dans le monde par l'unité et l'harmonie. 5. L'observation, la tradition, la raison montrent à une personne que c'est l'œuvre de Dieu à laquelle elle est appelée à participer, et l'effort intérieur de son être spirituel né en elle - l'amour - l'attire vers elle. 6. L'attraction intérieure de l'être spirituel né de l'homme n'est qu'une : une augmentation de l'amour en soi. Et cette augmentation de l'amour est la seule chose qui contribue à l'œuvre qui s'accomplit dans le monde : le remplacement de la séparation et de la lutte par l'unité et l'harmonie, ce qui, dans l'enseignement chrétien, s'appelle l'établissement du Royaume de Dieu. 7. Ainsi, même s'il pouvait y avoir un doute pour une personne sur la véracité de la définition chrétienne du sens de la vie, la coïncidence de l'effort intérieur d'une personne pour l'enseignement chrétien avec le cours de la vie du monde entier confirmerait cette vérité. .

Il a eu l'idée de créer nouvelle religion correspondant au développement de l'humanité, la religion du Christ, mais purifiée de la foi et du mystère, une religion pratique qui ne promet pas la béatitude future, mais donne la béatitude sur la terre. " Ceci est une entrée de son journal du 5 mars 1855. Tolstoï révèle sa « nouvelle compréhension de la vie » dans de nombreux ouvrages : « Confession » (1879), « Critique de la théologie dogmatique » (1880), « Quelle est ma foi » (1884), « Religion et morale » (1894), « l'enseignement » (1897), etc. Cela comprend également sa fameuse « Réponse à la définition du Synode » (1901), dans laquelle il expose les motifs de son renoncement à l'Église orthodoxe.

La "pierre de la foi" de Tolstoï est le principe de non-résistance au mal par la violence, qu'il fait remonter aux systèmes du confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme. Le christianisme n'a « introduit dans l'enseignement de l'amour que l'enseignement de son application : la non-résistance ». « Le Christ n'aurait eu aucune raison de venir », écrivait Tolstoï, « s'il n'avait appris aux gens à aimer ceux qui nous haïssent, qui nous font du mal, s'il ne nous avait appris à ne pas résister au mal par le mal. Pour cela, il n'avait pas du tout besoin d'être Dieu ; "le chemin de la vie, et non un nouveau qui plus est", est donné dans l'enseignement de "l'homme du Christ", que Tolstoï considérait "comprendre Dieu et prier" comme "le plus grand blasphème". À cet égard, sa christologie était typique de l'arianisme 6 et s'inscrivait dans la longue tradition des anti-trinitaires russes des XVIe-XVIIe siècles. (Theodosius Kosoi, Dmitry Tveritinov et autres).

Le principal responsable du fait que l'éthique de la non-résistance est restée méconnue l'homme moderne, Tolstoï épinglé sur l'église. Selon lui, le christianisme, comme toute doctrine religieuse, combine deux aspects divers : premièrement, « il en dit long sur la façon dont chacun doit vivre séparément et tous ensemble », c'est-à-dire contient doctrine éthique; deuxièmement, il explique "pourquoi les gens devraient vivre de cette manière et pas autrement", donc, il inclut des principes métaphysiques. L'éthique religieuse et la métaphysique sont inextricablement liées et ne peuvent être séparées sans nuire à la religion elle-même.

(Ceci n'est pas obligatoire, mais doit être lu pour comprendre le sens) Tolstoï croyait que l'Église ne comprenait pas cela. Dès l'époque des conciles œcuméniques, elle a relégué aux oubliettes l'éthique de l'Évangile, déplaçant le centre de gravité d'un côté métaphysique. En conséquence, il est devenu possible de reconnaître et de sanctifier l'esclavage, les tribunaux et toutes ces autorités qui étaient et sont - en un mot, tout ce qui est en conflit avec la doctrine chrétienne de la vie. Cette dernière s'est complètement émancipée de l'Église et s'est établie indépendamment d'elle. L'église n'avait plus que "des temples, des icônes, du brocart et des mots". Elle se détournait d'un homme complètement livré à lui-même. Une personne ne peut qu'espérer le succès de la connaissance, mais le mode de vie formé par la science ne va pas au-delà du bien-être extérieur. Il est privé de soutien moral, qui n'est donné que par la religion, découle de attitude religieuse au monde. La religion ne peut être remplacée par la métaphysique ou la science. Tolstoï en était convaincu par toute l'expérience de la philosophie moderne. « A l'exception de Spinoza, écrivait-il, qui procède dans sa philosophie de

religieux - malgré le fait qu'il n'était pas répertorié comme chrétien - des fondements véritablement chrétiens, et le génial Kant, qui plaçait directement son éthique indépendamment de sa métaphysique, tous les autres philosophes, même le génial Schopenhauer, inventent évidemment un lien artificiel entre leur éthique et leur métaphysique " " La religion est universelle en ce qu'elle indique la direction de tout travail mental. En elle, une personne acquiert le sens de la vie. Une personne sans religion ", résumait Tolstoï, " est tout aussi impossible qu'une personne sans religion. cœur. Il peut ne pas savoir qu'il a une religion, comment un homme peut-il ne pas savoir qu'il a un cœur ; mais tout comme sans religion, donc sans cœur, une personne ne peut exister.

Accordant une si grande importance à la religion dans la vie d'une personne, Tolstoï ne la concevait pas comme un enseignement mystique, mais comme le rapport originel et profond de l'homme au monde. Les formes de ces relations correspondaient à certaines formes de religions. La plus ancienne d'entre elles est la magie primitive. Elle reconnaît l'homme comme un être autosuffisant, vivant uniquement pour son profit personnel. L'essence des sacrifices magiques est déterminée par les intérêts d'une personne individuelle. La deuxième forme de religion est le paganisme, dans lequel la prépondérance est prise non pas par une personne isolée, mais par un ensemble de personnes, une communauté : famille, clan, tribu. Au regard de la nouvelle situation, le contenu des cultes païens change. Quant au troisième rapport au monde qui naît avec le christianisme, Tolstoï l'appelle véritablement religieux, la « divinité ». Le caractère transpersonnel et suprasocial du christianisme en fait un système moral qui s'accorde « avec l'esprit et la connaissance de l'homme ». Il s'est avéré que le stimulus moral n'est pas simplement donné par l'une ou l'autre attitude d'une personne envers le monde, mais précisément par une attitude chrétienne et évangélique. La moralité ne se forme pas dans la communication des gens entre eux, mais découle de l'autorité de l'absolu suprême - Dieu. Cette détermination transcendantale, confinant par essence au fatalisme, était la principale faiblesse de l'éthique de Tolstoï.

Malgré le contraste complet dans la compréhension de l'essence du christianisme, en particulier dans la compréhension du Christ lui-même, Dostoïevski et Tolstoï ont professé principes généraux l'individualisme éthique, qui est devenu la bannière de toute la "renaissance religieuse russe" de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Sujet #4: Ph-I Écrivains russes du XIXe siècle ; Point 4 : I.A. Ilyin.

Dans la "Confession" de Tolstoï, sa théorie de la moralité est appelée anarchisme moral.

Dans ses constructions métaphysiques religieuses, il cite le rôle de la spiritualité dans l'existence de la société. Et il croit que l'état de l'esprit-ti détermine l'état de la vie à la fois individuelle et sociale. Mais l'esprit est lié à l'activité d'une personne activement créative.

La spiritualité est considérée par lui comme le pouvoir de l'affirmation de soi, de la conscience de soi, de la conscience de la responsabilité devant Dieu.

Étant spécialiste dans le domaine du droit, il s'intéresse davantage aux problèmes du progrès social.

Comme Herzen, il a reconnu le lien entre la conscience juridique et la conscience morale

Dans les principales sociétés de la vie de l'État devrait résider:

* les lois de la spiritualité - exprime le droit de juger la société elle-même n-sy

* indépendance - la dialectique de la liberté et de l'environnement

Ilyin était contre le fait de ne pas utiliser le mal à la violence, il croyait que chaque violation devait être punie.

Avant 1880, et ce qu'il écrivit après, il y avait un profond abîme. Mais tout cela a été écrit par une seule personne, et une grande partie de ce qui a frappé et semblait complètement nouveau dans les œuvres de feu Tolstoï existait déjà dans ses premiers écrits. Dès les premiers nous voyons la recherche d'un sens rationnel de la vie ; la foi dans le pouvoir du bon sens et dans son propre esprit ; mépris de la civilisation moderne avec sa multiplication « artificielle » des besoins ; un manque de respect profondément enraciné pour les actions et les institutions de l'État et de la société ; un splendide mépris pour la sagesse conventionnelle, ainsi que pour les «bonnes manières» en science et en littérature; tendance prononcée à enseigner. Mais dans les premières choses, il était dispersé et sans lien ; après ce qui s'est passé à la fin des années 1870. "conversion" était unie dans une doctrine cohérente, dans une doctrine aux détails dogmatiquement élaborés - tolstoïanisme . Cette doctrine a surpris et effrayé de nombreux anciens disciples de Tolstoï. Jusqu'en 1880, s'il appartenait quelque part, alors plutôt au camp conservateur, mais maintenant il rejoint le camp opposé.

Père Andrei Tkachev à propos de Léon Tolstoï

Tolstoï a toujours été fondamentalement un rationaliste, un penseur qui intelligence au-dessus de toutes les autres propriétés de l'âme humaine. Mais à l'époque où il écrivait ses grands romans, son rationalisme s'est quelque peu estompé. Philosophie Guerre et Paix et Anna Karénine("Un homme doit vivre de manière à se donner le meilleur à lui-même et à sa famille") est la capitulation de son rationalisme face à l'irrationalité inhérente de la vie. La recherche du sens de la vie est alors abandonnée. La vie elle-même semblait être le sens de la vie. La plus grande sagesse car Tolstoï de ces années devait accepter sans plus tarder sa place dans la vie et endurer courageusement ses épreuves. Mais dans la dernière partie Anna Karénine anxiété croissante. C'est précisément au moment où Tolstoï l'écrit (1876) que commence la crise, dont il émerge comme prophète d'un nouvel enseignement religieux et éthique.

Cet enseignement, le tolstoïsme, c'est le christianisme rationalisé, auquel toutes les traditions et tout mysticisme ont été arrachés. Il a rejeté l'immortalité personnelle et s'est concentré exclusivement sur l'enseignement moral de l'évangile. De l'enseignement moral du Christ, les mots « Ne résistez pas au mal » sont pris comme le principe fondamental dont tout le reste découle. Il a rejeté l'autorité de l'Église, qui soutient les actions de l'État, et a condamné l'État, qui soutient la violence et la coercition. L'Église et l'État sont immoraux, comme le sont toutes les autres formes de coercition organisée. La condamnation par Tolstoï de toutes les formes de coercition existantes nous permet de classer le versant politique du tolstoïsme comme anarchisme. Cette condamnation s'étend à tous les États sans exception, et Tolstoï n'avait pas plus de révérence pour les États démocratiques d'Occident que pour l'autocratie russe. Mais en pratique, son anarchisme était dirigé avec sa pointe contre le régime existant en Russie. Il a admis qu'une constitution pouvait être un moindre mal que l'autocratie (il a recommandé une constitution dans un article jeune roiécrit après l'accession au trône de Nicolas II) et s'en prend souvent aux mêmes institutions que les radicaux et les révolutionnaires.

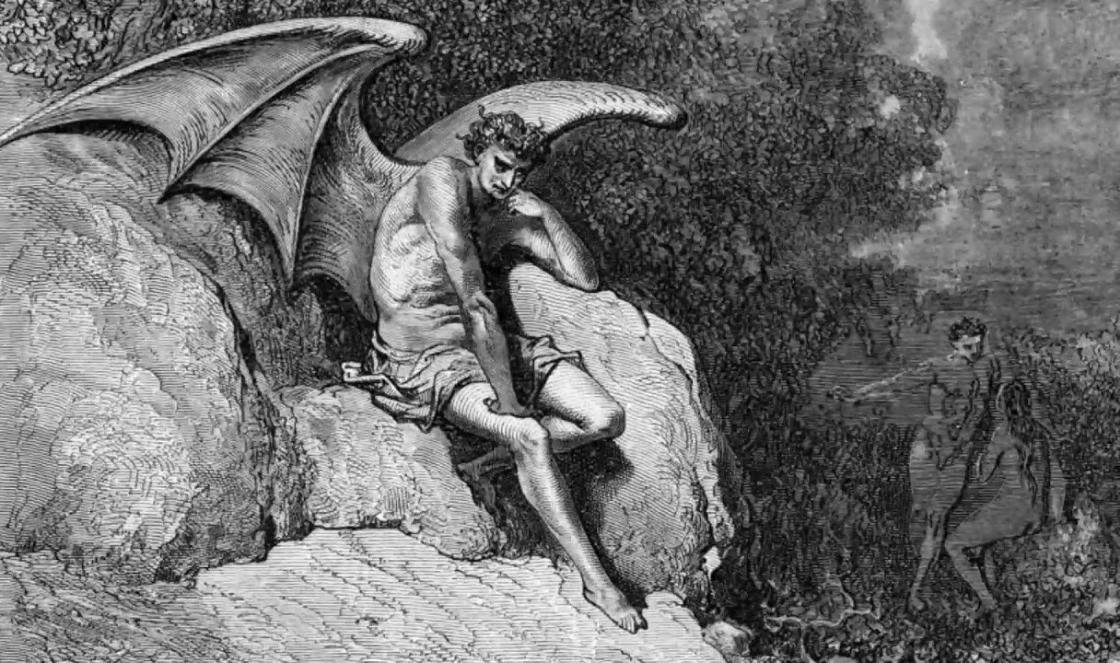

Portrait de Léon Tolstoï. Artiste I. Répine, 1901

Son attitude envers les révolutionnaires actifs était ambivalente. Il était fondamentalement contre la violence et, par conséquent, contre les assassinats politiques. Mais il y avait une différence dans son attitude envers la terreur révolutionnaire et la répression gouvernementale. L'assassinat d'Alexandre II par des révolutionnaires en 1881 ne le laisse pas indifférent, mais il écrit une lettre protestant contre l'exécution des assassins. En substance, Tolstoï est devenu une grande force du côté de la révolution, et les révolutionnaires l'ont reconnu, traitant le «grand vieil homme» avec tout le respect, bien qu'ils n'aient pas accepté la doctrine de la «non-résistance au mal» et méprisé le Tolstoïens. L'accord de Tolstoï avec les socialistes a renforcé son propre communisme - la condamnation de la propriété privée, en particulier la terre. Les méthodes qu'il proposait pour la destruction du mal étaient différentes (en particulier, le renoncement volontaire à tout argent et terre), mais dans sa partie négative, son enseignement sur cette question coïncidait avec le socialisme.

La conversion de Tolstoï fut en grande partie une réaction de son profond rationalisme à l'irrationalisme dans lequel il tomba dans les années soixante et soixante-dix. Sa métaphysique peut être formulée comme l'identification du principe de vie avec la Raison. Lui, comme Socrate, identifie hardiment le bien absolu avec la connaissance absolue. Sa phrase favorite est « la Raison, c'est-à-dire le Bien », et dans son enseignement elle occupe la même place que celle de Spinoza. Deus sive Natura(Dieu ou [c'est-à-dire] la nature - lat.). La connaissance est le fondement nécessaire de la bonté ; cette connaissance est inhérente à chaque personne. Mais il est éclipsé et écrasé par le brouillard maléfique de la civilisation et de la sophistication. Il vous suffit d'écouter la voix intérieure de votre conscience (que Tolstoï était enclin à identifier avec la raison pratique de Kant) et de ne pas autoriser les faux feux de la sophistication humaine (et ici toute la civilisation était visée - art, science, traditions sociales, lois et les dogmes historiques de la religion théologique) - pour vous faire dévier.

Et pourtant, malgré tout son rationalisme, la religion de Tolstoï reste en un certain sens mystique. Certes, il a rejeté le mysticisme accepté par l'Église, a refusé d'accepter Dieu en tant que personne et a parlé avec moquerie des sacrements (ce qui, pour tout croyant, est le blasphème le plus terrible). Et pourtant, la plus haute et ultime autorité (comme dans tous les cas de rationalisme métaphysique) est pour lui la "conscience" humaine irrationnelle. Il a tout fait pour l'identifier en théorie à la Raison. Mais mystique daimonion revint encore et encore, et dans tous les écrits ultérieurs les plus importants de Tolstoï, sa "conversion" est décrite comme une expérience mystique dans son essence. Mystique - parce que personnel et unique. C'est le résultat d'une révélation secrète, peut-être préparée par un développement mental préalable, mais dans son essence, comme toute expérience mystique, incommunicable. Tolstoï, comme décrit dans aveux, il a été préparé par toute la vie mentale antérieure. Mais toutes les solutions purement rationnelles à la question de base se sont révélées insatisfaisantes, et la solution finale est dépeinte comme une série d'expériences mystiques, comme des éclairs répétés de lumière intérieure. L'homme civilisé vit dans un état de péché indéniable. Des questions sur le sens et la justification surgissent en lui contre son gré - à cause de la peur de la mort - et la réponse vient comme un rayon de lumière intérieure ; tel est le processus que Tolstoï a décrit à plusieurs reprises - dans aveux, v Mort d'Ivan Ilitch, v souvenirs, v Notes d'un fou, v Propriétaire et employé.

Il en résulte nécessairement que la vérité ne peut être prêchée, que chacun doit la découvrir par lui-même. Ceci est un enseignement aveux, où le but n'est pas de démontrer, mais de raconter et « d'infecter ». Cependant, plus tard, lorsque l'impulsion initiale grandit, Tolstoï commença à prêcher sous des formes logiques. Lui-même n'a jamais cru à l'efficacité de la prédication. Ce sont ses disciples, des gens d'un tout autre genre, qui ont fait du tolstoïsme un enseignement-sermon et y ont poussé Tolstoï lui-même. Dans sa forme finale, le tolstoïsme a presque perdu son élément mystique et sa religion s'est transformée en une doctrine eudémoniste - une doctrine basée sur la recherche du bonheur. Une personne doit être gentille, car c'est la seule façon pour elle de devenir heureuse. Dans le roman Résurrection, écrit alors que l'enseignement de Tolstoï était déjà cristallisé et devenu dogmatique, il n'y a pas de motif mystique et la renaissance de Nekhlyudov est une simple adaptation de la vie à la loi morale, afin de se libérer des réactions désagréables de sa propre conscience.

En fin de compte, Tolstoï est arrivé à la conclusion que la loi morale, agissant par la conscience, est une loi au sens strictement scientifique, comme la loi de la gravité ou d'autres lois de la nature. Cela s'exprime fortement dans l'idée du Karma empruntée aux bouddhistes, dont la différence profonde avec le christianisme est que le Karma agit mécaniquement, sans aucune intervention de la grâce divine, et est une conséquence indispensable du péché. La morale, dans le tolstoïisme enfin cristallisé, est l'art d'éviter le karma ou de s'y adapter. La morale de Tolstoï est la morale du bonheur, ainsi que la pureté, mais pas la compassion. L'amour de Dieu, c'est-à-dire de la loi morale en elle-même, est le premier et la seule vertu, et la miséricorde et l'amour du prochain ne sont que des conséquences. Pour un saint du Tolstoïsme, la miséricorde, c'est-à-dire le véritable sentiment d'amour, n'est pas nécessaire. Il doit agir comme si il aimait ses voisins, et cela voudrait dire qu'il aime Dieu et qu'il sera heureux. Ainsi, le tolstoïsme est directement opposé aux enseignements de Dostoïevski. Pour Dostoïevski, la miséricorde, l'amour des gens, la pitié est la plus haute vertu et Dieu ne se révèle aux gens que par la pitié et la miséricorde. La religion de Tolstoï est absolument égoïste. Il n'y a pas de Dieu en elle, à l'exception de la loi morale à l'intérieur de l'homme. Le but des bonnes actions est la paix morale. Cela nous aide à comprendre pourquoi Tolstoï a été accusé d'épicurisme, de luciférisme et d'immense orgueil, car il n'y a rien dehors Tolstoï, qu'adorerait-il.

Tolstoï a toujours été un grand rationaliste, et son rationalisme trouvait satisfaction dans le système superbement construit de sa religion. Mais l'irrationnel Tolstoï vivait aussi sous la croûte durcie du dogme cristallisé. Les journaux de Tolstoï nous révèlent combien il lui était difficile de vivre selon son idéal de bonheur moral. Sauf les premières années, où il fut emporté par l'élan mystique primaire de sa conversion, il n'a jamais été heureux comme il l'aurait voulu. C'était en partie parce qu'il lui était impossible d'être à la hauteur de sa prédication et parce que sa famille résistait constamment et obstinément à ses nouvelles idées. Mais en plus de tout cela, le vieil Adam a toujours vécu en lui. Les désirs charnels l'accablèrent jusqu'à un âge avancé ; et n'a jamais quitté le désir d'aller au-delà - le désir qui a fait naître Guerre et Paix, le désir de la plénitude de la vie avec toutes ses joies et sa beauté. On en entrevoit cela dans tous ses écrits, mais ces aperçus sont peu nombreux, car il s'est soumis à la discipline la plus stricte. Cependant, nous avons un portrait de Tolstoï dans la vieillesse, où une personne irrationnelle et de sang pur apparaît devant nous dans toute la vitalité tangible - Gorky Souvenirs de Tolstoï, un portrait ingénieux digne de l'original.

Philosophique et opinions religieuses Tolstoï

Le chemin de vie de Léon Tolstoï est divisé en deux parties complètement différentes. La première moitié de la vie de Léon Tolstoï, selon tous les critères généralement acceptés, a été très réussie, heureuse. Comte de naissance, il reçut une bonne éducation et un riche héritage. Il est entré dans la vie comme un représentant typique de la plus haute noblesse. Il a eu une jeunesse sauvage et sauvage. En 1851, il sert dans le Caucase, en 1854, il participe à la défense de Sébastopol. Cependant, sa principale occupation était l'écriture. Bien que les romans et les histoires aient rendu Tolstoï célèbre et que de gros honoraires aient renforcé sa fortune, néanmoins, sa foi en l'écriture a commencé à être sapée. Il a vu que les écrivains ne jouent pas leur propre rôle: ils enseignent sans savoir quoi enseigner et se disputent constamment entre eux pour savoir quelle vérité est la plus élevée, dans leur travail, ils sont davantage motivés par des motifs égoïstes que les gens ordinaires qui ne prétendent pas au rôle de mentors de la société. Sans renoncer à l'écriture, il quitte le milieu de l'écriture et après un voyage de six mois à l'étranger (1857) se lance dans l'enseignement chez les paysans (1858). Au cours de l'année (1861), il servit de conciliateur dans les conflits entre paysans et propriétaires terriens. Rien n'apportait entière satisfaction à Tolstoï. Les déceptions qui accompagnaient chacune de ses activités devinrent la source d'un trouble intérieur grandissant dont rien ne pouvait sauver. La crise spirituelle croissante a conduit à un bouleversement brutal et irréversible de la vision du monde de Tolstoï. Cette révolution a été le début de la seconde moitié de la vie.

La seconde moitié de la vie consciente de Léon Tolstoï fut un déni de la première. Il est arrivé à la conclusion que, comme la plupart des gens, il vivait une vie dépourvue de sens - il vivait pour lui-même. Tout ce qu'il appréciait - le plaisir, la renommée, la richesse - est sujet à la pourriture et à l'oubli. "Moi", écrit Tolstoï, "comme si je vivais et vivais, marchais et marchais, et arrivais à un abîme et voyais clairement qu'il n'y avait rien devant moi que la mort." Ce ne sont pas certaines étapes de la vie qui sont fausses, mais son sens même, cette foi, ou plutôt l'incrédulité, qui en est le fondement. Et qu'est-ce qui n'est pas mensonge, qu'est-ce qui n'est pas vanité ? Tolstoï a trouvé la réponse à cette question dans les enseignements du Christ. Il enseigne qu'une personne doit servir celui qui l'a envoyé dans ce monde - Dieu, et dans ses commandements simples montre comment le faire.

Ainsi, la base de la philosophie de Tolstoï est l'enseignement chrétien. Mais la compréhension de Tolstoï de cette doctrine était particulière. Lev Nikolaïevitch considérait le Christ comme un grand maître de la morale, un prédicateur de la vérité, mais rien de plus. Il a rejeté la divinité du Christ et d'autres aspects mystiques du christianisme difficiles à comprendre, estimant que le signe le plus sûr de la vérité est la simplicité et la clarté, et que les mensonges sont toujours complexes, prétentieux et verbeux. Ces vues de Tolstoï se voient le plus clairement dans son ouvrage "Les enseignements du Christ, énoncés pour les enfants", dans lequel il raconte l'Évangile, excluant du récit toutes les scènes mystiques qui pointent vers la divinité de Jésus.

Tolstoï prêchait le désir de perfection morale. La plus haute règle morale, la loi vie humaine il considérait l'amour parfait pour son prochain. En cours de route, il a cité certains commandements, tirés de l'Evangile, comme fondamentaux :

1) Ne vous fâchez pas ;

2) Ne quittez pas votre femme, c'est-à-dire ne commettez pas d'adultère;

3) Ne jamais prêter serment à qui que ce soit et en quoi que ce soit ;

4) Ne résistez pas au mal par la force ;

5) Ne considérez pas les gens d'autres nations comme vos ennemis.

Selon Tolstoï, le principal des cinq commandements est le quatrième : « Ne résistez pas au mal », qui interdit la violence. Il croit que la violence ne peut jamais être une bénédiction, quelles que soient les circonstances. Dans sa compréhension, la violence coïncide avec le mal et elle est directement opposée à l'amour. Aimer signifie faire ce que l'autre veut, subordonner sa volonté à la volonté de l'autre. Violer signifie subjuguer la volonté d'autrui à la sienne. Par la non-résistance, une personne reconnaît que les questions de vie et de mort dépassent sa compétence. L'homme n'a de pouvoir que sur lui-même. À partir de ces positions, Tolstoï a critiqué l'État, qui autorise la violence et pratique la peine de mort. "Lorsque nous exécutons un criminel, encore une fois, nous ne pouvons pas être absolument sûrs que le criminel ne changera pas, ne se repentira pas et que notre exécution ne se révélera pas être une cruauté inutile", a-t-il déclaré.

Réflexions de Tolstoï sur le sens de la vie

Réalisant que la vie ne peut tout simplement pas être dépourvue de sens, Tolstoï a consacré beaucoup de temps et d'énergie à la recherche d'une réponse à la question du sens de la vie. En même temps, il est de plus en plus déçu des possibilités de la raison et de la connaissance rationnelle.

« Il était impossible de chercher une réponse à ma question dans la connaissance rationnelle », écrit Tolstoï. J'ai dû admettre que "toute l'humanité vivante a une autre sorte de connaissance, déraisonnable - la foi, qui permet de vivre".

Observations sur l'expérience de vie des gens ordinaires, qui se caractérisent par une attitude significative envers leur propre vie avec une compréhension claire de son insignifiance, et la logique correctement comprise de la question même du sens de la vie conduisent Tolstoï à la même conclusion que la question du sens de la vie est un question de foi, pas de connaissance. Dans la philosophie de Tolstoï, le concept de foi a un contenu particulier. "La foi est la conscience d'une personne d'une telle position dans le monde qui l'oblige à certaines actions." "La foi est la connaissance du sens de la vie humaine, grâce à laquelle une personne ne se détruit pas, mais vit. La foi est le pouvoir de la vie." A partir de ces définitions, il devient clair que pour Tolstoï une vie qui a un sens et une vie basée sur la foi sont une seule et même chose.

La conclusion suivante découle des œuvres écrites par Tolstoï : le sens de la vie ne peut résider dans le fait qu'elle meurt avec la mort d'une personne. Cela veut dire : elle ne peut consister en la vie pour soi, ni en la vie pour les autres, car eux aussi meurent, ni en la vie pour l'humanité, car elle n'est pas non plus éternelle. "La vie pour soi ne peut avoir aucun sens... Pour vivre intelligemment, il faut vivre de manière à ce que la mort ne puisse pas détruire la vie." Tolstoï considérait que seul le service au Dieu éternel avait un sens. Ce service consistait pour lui dans l'accomplissement des commandements de l'amour, de la non-résistance à la violence et de l'amélioration de soi.