L'interaction de l'art et de la philosophie a ses propres lois. Ce n'est pas un hasard si l'art, comme la philosophie, peut être appelé la conscience de soi de la culture : c'est, pour ainsi dire, une vision artistique « de l'intérieur » dans le cadre de n'importe quelle époque ou type de culture. Le célèbre philosophe M. Mamardashvili croyait que grâce à l'art, il y a une accumulation et une transmission de la sensualité humaine. Mais il est impossible de ne pas prendre en compte les moments rationnels de la créativité artistique. Tout artiste, pensant et créant ses œuvres, sous une forme ou une autre, nous transmet non seulement ses sentiments, mais aussi ses idées sur le monde, qui peuvent soit refléter la vision du monde de l'époque, soit leur résister en période de crise. C'est à partir de cette position qu'il convient d'envisager la relation entre philosophie et art.

Le miroir artistique du XXe siècle est le modernisme. De nombreux penseurs ont parlé de la crise de l'art: le philosophe allemand O. Spengler (et même plus tôt - G. Hegel), décrivant la discorde, l'effondrement de l'intégrité de l'existence humaine, le conflit de l'attitude d'une personne envers la nature et les autres, la mécanisation et la perte de créativité dans l'art en tant que culture européenne « en déclin » ; le culturologue néerlandais J. Huizinga, qui considérait la perte du principe de jeu de l'art moderne comme une manifestation de phénomènes de crise ; le culturologue espagnol J. Ortega y Gasset, qui voyait dans la culture moderne une tendance à la « déshumanisation de l'art » ; Le sociologue américain P. Sorokin, qui a défendu le concept d'un nouveau type de culture, idéationnel ou idéaliste, naissant sur l'exemple du modernisme... Le pessimisme et les pressentiments sévères imprègnent les travaux d'A. Camus et J. Sartre, S. Dali et E. Ionesco, A. Schoenberg et K Penderetsky, dans le cubisme l'image est décomposée en composants, dans l'art absurde tout sens de la vie humaine est nié, les abstractionnistes refusent de reproduire l'objectivité de l'être, les surréalistes dans leurs œuvres déduisent des chimères monstrueuses du subconscient . Existe-t-il un lien entre ces phénomènes artistiques et les idées répandues de F. Nietzsche, A. Schopenhauer, Z. Freud et M. Heidegger ? Indubitablement. Dans n'importe quel manuel de référence, vous pouvez lire que la base idéologique du modernisme est l'irrationalisme, la psychanalyse et l'existentialisme. Cependant, la relation entre la philosophie et l'art est beaucoup plus profonde : la culture de l'époque moderne est telle qu'elle ne peut s'inscrire dans le cadre de l'art réaliste. C'est la connaissance philosophique indirecte de la réalité que nous donne l'art.

Philosophie et histoire

Toutes les grandes idées philosophiques ont des racines historiques profondes. La philosophie à cet égard est essentiellement historique. Et cela doit être compris au sens large. Pas seulement comme approche, selon laquelle tout phénomène philosophique est ce qu'il est, grâce à son évolution historique (changement dans le temps). Ou, pour le dire autrement, pas seulement comme une indication de l'importance de la description historique pour la compréhension correcte et complète de l'un ou l'autre sujet de philosopher.

Beaucoup plus intéressante, plus profonde et plus large est ici la compréhension du rôle spécial de l'histoire (l'histoire de la philosophie) dans l'existence actuelle ou présente de la philosophie. Bien sûr, nous ne pouvons pas nommer une seule branche de la connaissance humaine qui serait complètement indifférente à son histoire. Le canevas historique est peut-être le plus fort de ce qui unit réellement toutes les sciences et tous les métiers de l'homme. Et en même temps, l'histoire, disons, dans les sciences techniques est une chose, et l'histoire dans les sciences sociales et humaines, en particulier dans la philosophie, est quelque chose de complètement différent. Le tracteur, par exemple, annule et raye la charrue, l'envoyant vraiment à la poubelle de l'histoire. La construction de tracteurs progresse parce qu'elle ne souffre pas de "traditionalisme", n'est pas liée au passé, qui a réussi à rompre de manière décisive avec les outils et les méthodes de travail de la terre de l'arrière-grand-père.

Mais voici la littérature - quoi, Shakespeare raye-t-il Homère, le rend-il ennuyeux et hors de propos ? Ou, disons, Hérodote, le "père de l'histoire", est-il finalement supplanté par les historiens modernes ? Oui, rien ne s'est passé. Tous sont intéressants et chers à nous. Comme la littérature, la philosophie ne connaît pas la « poubelle » de l'histoire. Pas tous, bien sûr, seulement la partie la meilleure et la plus remarquable.

Ce qui reste de l'histoire, ce en quoi consiste l'histoire de la philosophie, est irréfutable. Et ici, nous devons reconsidérer notre compréhension antérieure de la prouvabilité de la science et de la réfutation de la philosophie. En termes historiques, tout semble différent, ou plutôt exactement à l'opposé. Toute position scientifique est tôt ou tard précisée et réfutée. Pour la science, la connaissance scientifique, c'est tout simplement naturel. Les considérations suivantes parlent en faveur de l'irréfutable de la philosophie. Première. Toute philosophie est enfant de son temps. Précisément en tant qu'enfant et précisément de son temps, la philosophie est un élément nécessaire de l'histoire, dont la réalité accomplie ou accomplie ne peut être ni annulée ni changée. L'histoire à cet égard est toujours là et telle qu'elle est. Seconde. La philosophie, comme nous l'avons déjà noté, traite de problèmes éternels. Ses brillantes intuitions, et elles seules font l'histoire, portent la lumière de cette éternité et sont donc aussi données pour toujours. Ils sont constamment critiqués, révisés d'une manière nouvelle, mais cela ne nie pas ce qui a été dit. La chose principale et frappante ici est la possibilité même d'une interprétation moderne. Cette modernité ou actualité éternelle est l'expression la plus convaincante de l'irréfutable de la philosophie. Là encore l'analogie avec la littérature est de mise. Le "héros de notre temps" de Lermontov reste également un "héros" de notre temps. Ce roman fait encore réfléchir, donne matière à réflexion, procure un profond plaisir esthétique même à la fin du 20ème siècle, plus de 150 ans après sa parution.

La philosophie nous vient comme du passé. Les percées philosophiques vers l'avenir sont généralement cumulatives - elles se nourrissent de l'énergie, ou des efforts créatifs, des générations précédentes de scientifiques. Le présent philosophique comprend tout ce qui a un impact direct sur la compréhension des événements d'aujourd'hui et du futur proche. Platon, le penseur grec ancien, est certainement moderne parce qu'il continue d'avoir une influence active sur notre imaginaire social, sur le développement des problèmes philosophiques et sociaux actuels. Notons au passage que l'on peut parler de lui, de son œuvre, ainsi que d'autres penseurs du passé, tant au passé qu'au présent. Et même ce « Nous » au lieu de « Je » lui-même témoigne, entre autres, de l'interconnexion la plus étroite entre ce qui est et ce qui était en philosophie. Il existe même une opinion selon laquelle la philosophie occidentale moderne n'est rien de plus qu'un commentaire sur la culture philosophique de l'Antiquité.

Certes, l'histoire de la philosophie n'est pas faite par des historiens de la philosophie. Et il est impossible de remplacer la philosophie dans son être-sujet moderne par l'histoire de la philosophie. Pourtant, il n'y a pas et il ne peut y avoir de philosophie moderne sans l'histoire de la philosophie, son passé.

L'histoire de la philosophie, c'est ses origines, sa profondeur, ses lignes catégorielles et problématiques, ses types, bref toutes ces traditions au sein desquelles nous continuons à lutter pour résoudre les problèmes éternels de l'existence humaine.

La philosophie est née à peu près à la même époque (VIII-VII siècles avant JC) dans trois centres culturels - la Chine ancienne, l'Inde ancienne et la Grèce ancienne. Cette simultanéité historique n'exclut cependant pas des différences importantes dans leur vision du monde et de la place qu'y occupe l'homme. La culture chinoise ancienne s'est développée sous le signe de l'unité indissoluble de la philosophie, de la morale et de la politique, de la philosophie et de la sagesse mondaine. La culture indienne ancienne était caractérisée par une fusion organique de la philosophie avec la religion. La culture grecque antique, d'autre part, a encouragé et développé un lien direct entre la philosophie et la connaissance scientifique, ses critères, ses normes et ses idéaux. Cette orientation vers le savoir scientifique, d'une manière ou d'une autre, vérifiée, le démocratisme de la vie publique (polis), ainsi que le talent inconditionnel du peuple hellénique, ont été, semble-t-il, les circonstances qui ont conduit à l'apparition des premières formes classiques de philosopher dans ce grec ancien, centre de l'histoire du monde. C'est dans la Grèce antique que la philosophie a été désignée pour la première fois comme une sphère spéciale, objectivement indépendante, de l'activité spirituelle et culturelle humaine.

L'art et la philosophie sont les sphères les plus importantes de la culture, qui, étant des formes de la conscience de soi de la culture, occupent des places polaires dans la logique des formes culturelles. L'art se développe sur la base de formes ostensives de culture (formes de démonstration et de présentation directe de contenu culturel) et de philosophie - sur les branches de principes de forme (formes exprimant les fondements profonds de l'activité, donnant la liberté à une personne par rapport à l'activité ). L'art se caractérise par une « fusion » directe d'une personne (artiste ou spectateur) avec le monde créé par l'œuvre, et la philosophie se caractérise par une position réflexive voire critique d'une personne (philosophe et son lecteur) face au monde qui apparaît en philosophie.

Le lien entre l'art et la philosophie est multilatéral : ils peuvent être liés par le fait qu'ils sont issus d'une même culture, ils peuvent être liés par le fait qu'ils se pénètrent l'un dans l'autre - l'art philosophe, et la philosophie devient art, ils sont aussi liés par le fait que l'art entre constamment dans le cercle de la réflexion philosophique.

La similitude de la philosophie et de l'art réside dans le fait que leurs œuvres sont largement représentées par la composante émotionnelle et personnelle, elles sont toujours individuelles. Cependant, si le philosophe exprime le problème à l'aide de concepts, d'abstractions, se référant aux subtilités de l'esprit, alors l'artiste exprime le problème à travers des images artistiques, pénétrant dans notre esprit à travers les sentiments éveillés par lui. Et la philosophie, la science, la religion et l'art créent leur propre image du monde, se complétant.

Cependant, contrairement à l'art, la philosophie met l'accent sur la raison plutôt que sur les émotions, la logique plutôt que sur la fantaisie et l'intuition.

La similitude culturologique de l'art et de la philosophie se manifeste de plusieurs façons :

a) L'art et la philosophie reposent sur l'évidence et l'intuition : pour l'art c'est l'intuition de la perception sensible (a priori affective, comme l'appelait Dufrenne), pour la philosophie c'est l'intuition intellectuelle ( intuitus mentis comme l'appelait Descartes)

b) Pour l'art et la philosophie, l'intégrité du lien entre le monde et l'homme est importante, ce que l'art parle de beauté et la philosophie d'être.

c) Les intérêts de l'art et de la philosophie, qui sont des formes différentes de conscience de soi de la culture, convergent, en fin de compte, en un point - qu'est-ce qu'une personne et quelle est sa place dans le monde. Pour l'art, ce problème se transforme en un intérêt pour une personne en tant qu'individu, et pour la philosophie, il se transforme en une discussion sur les fondements ultimes de la vie humaine.

En parlant de ces caractéristiques qui relient la philosophie et l'art, nous notons ce qui suit :

En même temps, la philosophie et l'art sont liés à la socialité, à l'existence sociale, publique de l'homme.

La philosophie et l'art conservent la signification et la vitalité de l'individuel, du particulier, contrairement à l'universalité abstraite de la science.

Les travaux artistiques et philosophiques restent inextricablement liés à la recherche spirituelle de leur auteur.

La philosophie et l'art sont liés par la voie même de la créativité - un rôle particulier de l'intuition, de l'inspiration et de la spontanéité.

La philosophie et l'art reposent tous deux sur le langage naturel. Le langage naturel et son symbolisme, son ambiguïté sémantique deviennent des "participants" de la créativité en philosophie et en art, et non un outil pour exprimer une pensée finie. Ainsi, l'auteur n'est jamais tout à fait clair sur ce qu'il a réussi à dire.

Parlant des différences entre la philosophie et l'art, nous notons ce qui suit:

L'art parle le langage des images, tandis que la philosophie parle le langage du raisonnement. L'imagerie domine dans l'art et la conceptualité - dans la philosophie.

La philosophie aborde ses propres fondements, exige de les maintenir dans le cadre du raisonnement ; la création artistique est spontanée. L'artiste est un médium, un prophète, il a besoin de l'inspiration des muses. Ce qui est exigé d'un philosophe, c'est la cohérence et la capacité de formuler explicitement ses présupposés.

Similitude : un seul et même objet - une personne.

Différences: l'art reflète et crée le monde et une personne au niveau émotionnel, créant des images artistiques, tandis que la philosophie, au niveau des concepts et des catégories, crée un enseignement cohérent proche de la science.

Le problème de la relation entre philosophie et art est complexe non seulement parce que l'essence même de la question n'est pas simple, mais aussi parce que le rapport des deux catégories étudiées a changé au cours de sa longue histoire. Si à la Renaissance, le grand Léonard de Vinci appelait la peinture "la vraie philosophie", alors les artistes d'avant-garde ont généralement abandonné la philosophie en tant que vision du monde, à la suite de quoi l'art est vrai, la philosophie est un mensonge. Cependant, il est important de noter que même au Moyen Âge, toutes les réflexions fondamentales sur l'être et le monde allaient de pair avec l'art.

Image 1.

Philosophie et art : vision du monde

Le premier problème du rapport entre philosophie et art se déchaîne de lui-même. Le fait est que, dans leur essence, ces catégories ne sont que deux méthodes différentes de connaissance du monde et de la conscience de soi humaine. Bien sûr, on peut parler de ces outils comme de deux opposés, et en même temps, comme complémentaires l'un de l'autre. Souvent, l'art implique une méthode d'introduction intuitive dans l'inconnu avec l'interprétation de ces impulsions intuitives dans des images artistiques. En même temps, la philosophie est basée sur la pensée rationnelle et la logique. Alors que l'art a une fusion de l'homme avec le monde, la philosophie développe une position critique et réflexive de l'homme vis-à-vis du monde qui l'entoure.

Remarque 1

Vous devez savoir que la philosophie et l'art sont deux visions du monde, car ils ont un seul objectif - la connaissance de l'existant et de l'inexistant. La philosophie et l'art n'épuisent pas tout le paysage culturel bien établi. Cette opposition est renforcée par la présence de la religion et de la science, où la base est un être supérieur ou une vérité objective - une substance avec des noms différents. Néanmoins, un certain inconnu s'introduit dans ces deux pôles, où une personne tente de résoudre les questions les plus abstraites qui ne sont pas soumises à d'autres formes de connaissance. C'est la philosophie et l'art qui sont la tête de pont et l'équateur entre la religion et la science.

L'interaction de la philosophie et de l'art

Alors, philosophie et arts- ce sont deux outils complémentaires de conscience de soi et d'auto-contemplation d'une personne. Cela se manifeste dans la plupart des cas lors du changement de registre et de code culturel. La transformation et la transition de la période classique de la culture vers le modernisme et l'avant-garde s'accompagnent du fait que les images artistiques radicales et les idées philosophiques ont eu un impact très sérieux sur la politique et les attitudes sociales des gens. Les utopies de l'ère du modernisme sont apparues initialement dans la pensée philosophique, la littérature et l'art, seulement après que quelques tentatives ont été faites dans la vie pour réaliser le plan. Le résultat est plusieurs États totalitaires avec une utopie au lieu d'une idéologie. Cependant, l'art a rejeté la philosophie au cours de cette période, qui s'est exprimée le plus fortement dans les abstractions de l'avant-garde. Parlant du point de vue d'un philosophe, alors rien ne peut refuser la philosophie, puisque le sens est partout. Parlant du point de vue de l'auteur d'une œuvre d'art, où la philosophie est plutôt une vision du monde et une catégorie de vision du monde, alors le paradigme philosophique s'est estompé au profit de la catégorie de la beauté et de la vérité naturelle.

D'autre part, l'interaction de la philosophie et de l'art au cours de cette période ne peut pas non plus être niée. Les idées principales de la postmodernité sont apparues à l'origine dans les théories constructives de l'architecture, et ce n'est qu'après qu'elles ont été éthiquement produites dans un état de culture qui se défend de l'agression des idéologies modernistes.

On peut dire la même chose de l'ère postmoderne - la crise de la philosophie et de l'art. Deux types d'activité créatrice humaine connaissent leur plus grand déclin. Néanmoins, comme vous le savez, tout déclin entraîne une certaine évolution, car une crise est une sorte de point de bifurcation. Peut-être que dans les années à venir, le problème de l'interaction et de la coexistence de la philosophie et de l'art atteindra un nouveau niveau et se résoudra.

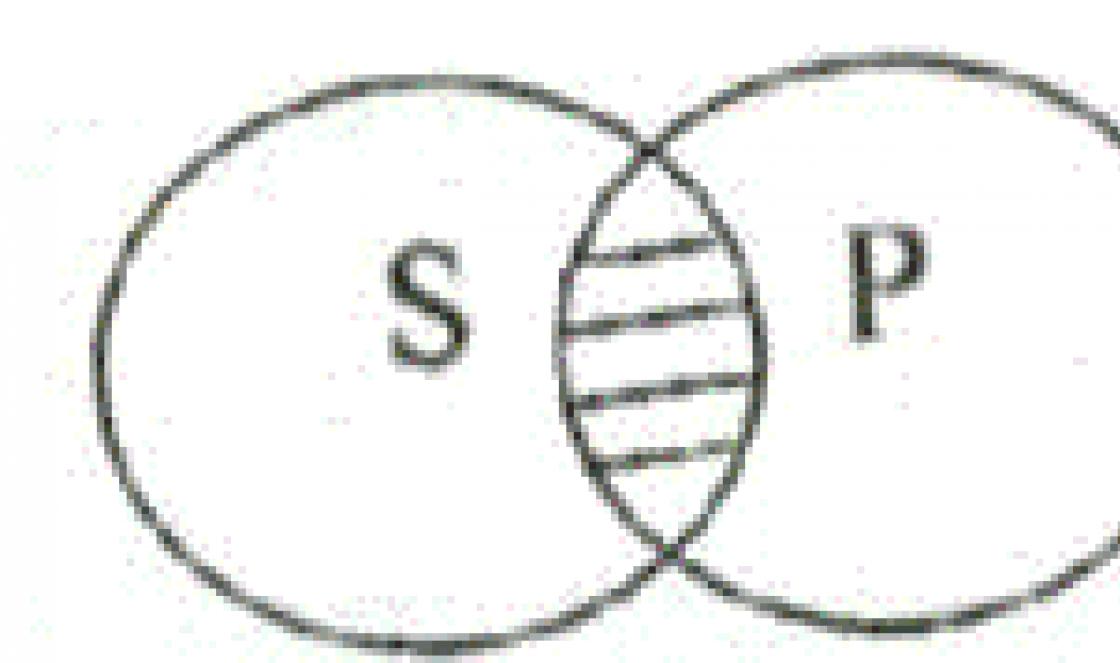

Figure 2.

Similitude culturologique de l'art et de la philosophie

Les similitudes entre les deux visions du monde sont les suivantes :

- La philosophie et l'art sont fondés sur l'évidence et l'intuition : pour la philosophie c'est l'intuition intellectuelle, et pour l'art c'est l'intuition de la perception empirique ;

- Pour la philosophie et l'art, il est nécessaire d'avoir une connexion holistique entre l'homme et le monde, dont la philosophie se répète dans le contexte de l'être, et l'art - dans le contexte de la beauté. Une telle intégrité est l'équivalent de l'art et de la philosophie.

- Les intérêts de la philosophie et de l'art, qui agissent dans les formes les plus diverses de conscience de soi de la culture, finissent par converger vers un point et un problème unique - quelle est l'essence humaine, quelle place est assignée à l'individu dans ce monde.

Ainsi, l'art et la philosophie conservent la vitalité et la signification du spécial, individuellement, contrairement à l'abstraction de l'universalité de la connaissance scientifique. Le concept de science rend l'individu et le singulier abstraits, à la suite de quoi un seul concept généralement accepté est formé. L'art et la philosophie tentent de produire une compréhension sur un seul exemple, qui passe par le symbolisme de l'image artistique dans l'art et la connaissance épistémologique dans la philosophie.

Remarque 2

La principale similitude de l'art et de la philosophie est la présence de la créativité et un seul but ultime - la connaissance de quelque chose. La créativité en philosophie se manifeste dans la réflexion humaine par rapport au monde existant. Les créateurs d'art incarnent cette réflexion sur la toile, en musique ou en texte littéraire. C'est une sorte d'interprétation et une façon d'exprimer le fondement épistémologique de la contemplation.

Le paradigme culturologique du monde moderne définit l'art et la philosophie dans une catégorie - la connaissance de l'environnement à travers ses propres sentiments, émotions, esprit.

La relation entre l'art et la philosophie a changé historiquement. Pour la Renaissance, il n'y avait rien de choquant dans le fait que Léonard de Vinci appelait la peinture « la vraie philosophie », puisque la peinture, selon lui, embrasse à elle seule la vérité première.

Pour le 19ème siècle le problème de la structure hiérarchique de la construction des humanités se pose. Ainsi, Schelling et le romantisme en général, plaçant l'art (en particulier la musique) au-dessus de la science, proclamèrent sa suprématie sur la philosophie, et G.W.F. Hegel, au contraire, malgré toute la signification de l'esthétique qu'il reconnaissait, a couronné la construction de la connaissance de soi de l'idée absolue avec sa forme la plus élevée - la philosophie.

Cependant, avec la crise du rationalisme, le sens que la philosophie occidentale a donné à la question du rapport entre art et philosophie a également changé. La volonté de séparer distinctement ces formes et d'établir entre elles une subordination hiérarchique a été en quelque sorte remplacée par une tendance historique de retour à leur combinaison, voire à leur quasi-identification. Cependant, contrairement aux époques historiques passées, cette prochaine convergence de l'art et de la philosophie a eu lieu sur d'autres terrains. Ce n'était plus la poésie, ni la peinture ni la musique, mais la prose artistique qui était reconnue comme la sphère naturelle de cette communauté, et ce n'était plus l'art qui était assimilé à la philosophie, ce qui implique quelque part dans ses profondeurs une plus grande signification de la philosophie, mais la philosophie commence à être assimilée à la prose artistique qui, au contraire, suppose la supériorité originelle de l'art (dans la lignée des romantiques).

D'abord, A. Schopenhauer et F. Nietzsche, puis G. Rickert et A. Bergson ont combiné la philosophie et l'art au motif qu'ils sont également éloignés de la pratique, et les deux sont une compréhension holistique "contemplative" de la vie, utilisant peu la logique des concepts, combien d'intuition irrationnelle. Le fruit de cette combinaison était un nouveau genre de littérature - "romance intellectuelle" (T. Mann et autres). Naturellement, un tel rapprochement n'a été effectué que dans le cadre des domaines de la philosophie qui étaient construits sur la thèse de l'impuissance des moyens cognitifs logico-conceptuels et devaient donc inévitablement être guidés par des voies "super-conceptuelles" - artistiques - de comprendre la vérité. Telle était, par exemple, la direction de l'existentialisme, dans la lignée de laquelle travaillaient A. Camus, G. Marcel et J.-P. Sartre ; leurs écrits philosophiques étaient artistiques de bout en bout, et leurs écrits artistiques étaient philosophiques de bout en bout.

Art et philosophie- ce sont des formes de conscience sociale interdépendantes mais différentes, qui, malgré toute la proximité (mais pas l'identité) de leurs domaines de contenu, dans leur focalisation égale sur les questions les plus générales de l'esprit et de l'être, diffèrent dans la méthode de cognition et d'expression . La philosophie, par essence, peut être (bien que ce ne soit pas toujours le cas) dissoute dans des concepts et présentée sous une forme impersonnelle (au moins à des fins pédagogiques), tandis que l'art ne se prête pas à une telle dissolution et dépersonnalisation - pédagogiques. Ici, pour ainsi dire, différents modes de conscience humaine, ses différents états et différents types d'activité sont capturés.

La relation entre l'art et la philosophie a changé historiquement. Pour la Renaissance, il n'y avait rien de choquant dans le fait que Léonard de Vinci appelait la peinture « la vraie philosophie », puisque la peinture, selon lui, embrasse à elle seule la vérité première.

Pour le 19ème siècle le problème de la structure hiérarchique de la construction des humanités se pose. Ainsi, Schelling et le romantisme en général, plaçant l'art (en particulier la musique) au-dessus de la science, proclamèrent sa suprématie sur la philosophie, et G.W.F. Hegel, au contraire, malgré toute la signification de l'esthétique qu'il reconnaissait, a couronné la construction de la connaissance de soi de l'idée absolue avec sa forme la plus élevée - la philosophie.

Cependant, avec la crise du rationalisme, le sens que la philosophie occidentale a donné à la question du rapport entre art et philosophie a également changé. La volonté de séparer distinctement ces formes et d'établir entre elles une subordination hiérarchique a été en quelque sorte remplacée par une tendance historique de retour à leur combinaison, voire à leur quasi-identification. Cependant, contrairement aux époques historiques passées, cette prochaine convergence de l'art et de la philosophie a eu lieu sur d'autres terrains. Ce n'était plus la poésie, ni la peinture ni la musique, mais la prose artistique qui était reconnue comme la sphère naturelle de cette communauté, et ce n'était plus l'art qui était assimilé à la philosophie, ce qui implique quelque part dans ses profondeurs une plus grande signification de la philosophie, mais la philosophie commence à être assimilée à la prose artistique qui, au contraire, suppose la supériorité originelle de l'art (dans la lignée des romantiques).

D'abord, A. Schopenhauer et F. Nietzsche, puis G. Rickert et A. Bergson ont combiné la philosophie et l'art au motif qu'ils sont également éloignés de la pratique, et les deux sont une compréhension holistique "contemplative" de la vie, utilisant peu la logique des concepts, combien d'intuition irrationnelle. Le fruit de cette combinaison était un nouveau genre de littérature - "romance intellectuelle" (T. Mann et autres). Naturellement, un tel rapprochement n'a été effectué que dans le cadre des domaines de la philosophie qui étaient construits sur la thèse de l'impuissance des moyens cognitifs logico-conceptuels et devaient donc inévitablement être guidés par des voies "super-conceptuelles" - artistiques - de comprendre la vérité. Telle était, par exemple, la direction de l'existentialisme, dans la lignée de laquelle travaillaient A. Camus, G. Marcel et J.-P. Sartre ; leurs écrits philosophiques étaient artistiques de bout en bout, et leurs écrits artistiques étaient philosophiques de bout en bout.

Art et philosophie- ce sont des formes de conscience sociale interdépendantes mais différentes, qui, malgré toute la proximité (mais pas l'identité) de leurs domaines de contenu, dans leur focalisation égale sur les questions les plus générales de l'esprit et de l'être, diffèrent dans la méthode de cognition et d'expression . La philosophie, par essence, peut être (bien que ce ne soit pas toujours le cas) dissoute dans des concepts et présentée sous une forme impersonnelle (au moins à des fins pédagogiques), tandis que l'art ne se prête pas à une telle dissolution et dépersonnalisation - pédagogiques. Ici, pour ainsi dire, différents modes de conscience humaine, ses différents états et différents types d'activité sont capturés.